Christelle Garnier, paysanne bio envers et contre tout

En 2004, celle qui aurait pu rester une communicante reprenait la ferme familiale de la Ferté-Loupière, en Bourgogne, pour la convertir au bio. Aujourd’hui, Christelle Garnier accueille sa fille qui va y planter de la vigne. Malgré une conjoncture plus que délicate, elles s’investissent pour une agriculture qui prend soin du vivant et ne changeraient de trajectoire pour rien au monde.

Au début des années 2000, Christelle Garnier, aînée d’une fratrie de sœurs, sent monter le besoin de reprendre la ferme de ses parents, dans la famille depuis cinq générations. Un besoin qui relève davantage du devoir filial que d’une absolue nécessité professionnelle. « J’avais passé douze ans dans une première entreprise à faire de la communication, du marketing, et j’étais bien, raconte-t-elle. En changeant de structure, et alors que je n’étais là que depuis six mois, il m’est apparu évident que je n’étais pas à ma place. Je suis partie le 15 décembre 2003 et au 1er janvier 2004, j’ai repris l’exploitation de mes parents à temps plein, avec l’idée d’apprendre, de tout comprendre, de m’imprégner, de sorte que je serais sûre de mon fait lorsque je devrais embaucher. »

Le bio comme une évidence

Christelle Garnier souhaite convertir la ferme au bio. Une envie décuplée après une réunion avec des commerciaux du secteur phytosanitaire qui expliquent aux agriculteurs présents que 100 % des blés sont résistants à un 143 fongicide, mais qu’ils ont déjà trouvé la nouvelle molécule miracle. En rentrant chez elle, Christelle Garnier ouvre son Index acta (le Vidal des produits phyto sanitaires) et découvre le pot aux roses. « Ils vendaient des packs avec à la fois l’ancienne et la nouvelle molécule, pour être pieds et poings liés à leur modèle. Je ne veux pas qu’on incrimine les paysans, car ils sont souvent victimes, mais quand j’ai vu cela, je me suis promis de cultiver autrement. » Passé ce choc, elle se plonge dans les lectures ; le bio lui apparaît alors encore plus comme une évidence face aux problématiques de santé, de la préservation du vivant, de la qualité de l’eau. « Mais je ne voulais pas pointer mon père du doigt, je voulais l’embarquer, lui montrer une autre manière de faire. » Son père est d’accord, mais avec les voisins agriculteurs, c’est plus compliqué. Être femme et travailler en bio : une double provocation ! « Je les voyais au loin, avec leurs jumelles, vérifier que c’était bien moi sur le tracteur. Et ils venaient, intrigués, regarder ce que je faisais pousser, car sur ces terres dominées par le blé et le colza, ils n’avaient jamais vu des lentilles et du soja ! » Une fois l’étonnement passé, elle finit par se faire adopter.

Une lutte constante

Vingt ans plus tard, Christelle Garnier est quelque peu désabusée. Deux décennies passées à militer, à lutter pour le vivant, à sensibiliser et à prendre des responsabilités pour un bilan qui ne la satisfait pas. La paysanne, vice-présidente de la coopérative Cocebi, administratrice de Biocoop et vice-présidente de Bio équitable en France, a pourtant réussi à pérenniser en bio une ferme de 100 hectares avec des poulets et des panneaux photovoltaïques, ainsi qu’un domaine de 120 hectares en grandes cultures sur une partie duquel sa fille va planter de la vigne. Mais elle vitupère contre un système global qui ne défend pas assez celles et ceux qui protègent le vivant et les laisse à la merci des aléas. « Il ne fait que pleuvoir depuis 2023 ! déplore-t-elle. Au point qu’à l’automne, je n’ai semé que 35 hectares sur les 100 prévus. Avec notre coopérative nous tournons au ralenti et c’est rude. En face, je vois des opportunistes qui se sont convertis au bio après la crise céréalière de 2019 pour toucher des aides et qui se déconvertissent sitôt que le marché se retourne. Forcément, puisque la réponse globale aux crises paysannes, c’est de rouvrir les vannes des pesticides de synthèse ! Je m’y refuse, mes filles ne m’accuseront jamais d’avoir renoncé, mais j’avoue que c’est usant d’être le poil à gratter, d’être dans la confrontation pour défendre ce qui devrait nous unir tous. » Actuellement, Christelle Garnier ne se verse pas de salaire. Sa fille non plus, contrairement à ses camarades de promo en urbanisme qui sont bien installés, mais elle se sent pleinement libre. Le seul salarié de l’exploitation est un jeune ingénieur agronome qui n’est pas fils d’agriculteurs et qui a fait deux stages auprès d’elle et qu’elle espère installer avec sa fille. Pour autant, elle ne baisse pas les bras, car les solutions sont là, à portée de main. « Quand je vois la Mairie de Strasbourg qui donne des paniers bio aux femmes enceintes, la Sécurité sociale de l’alimentation mise en place dans certains territoires, je vois bien que des collectifs savent où il faut aller. Mais je m’impatiente parfois, surtout quand j’entends l’argument : “Le bio, c’est cher”. Moi, je le retourne : si 100 % des gens avec des hauts revenus mangeaient bio, nous n’en serions pas là. » On le voit, le désengagement n’est pas pour demain et c’est tant mieux !

Olivier Chaloche, le bio par amour

Cogérant du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) L’Authentique Terrien, près de Montargis, Olivier Chaloche a repris la ferme de son père il y a plus de trente ans et l’a immédiatement convertie au bio. Devenu pionnier du bio par amour, il a fait croître et diversifié son domaine qu’il s’apprête à transmettre à son tour à son fils.

Olivier Chaloche a 20 ans en 1991 quand il explique à celle qui va devenir sa femme que l’heure est venue – plus tôt qu’il n’aurait voulu – de reprendre la ferme familiale. Elle lui réplique : « D’accord pour te suivre sur la ferme, mais à condition qu’elle soit bio. » À l’époque, sur les 5 000 producteurs du Loiret, moins de dix pratiquent l’agriculture biologique. Pourtant, Olivier Chaloche va dire oui, par amour bien sûr, mais aussi parce qu’il se souvient de sa formation. « Après le lycée agricole, je suis allé en BTS commercial. On nous expliquait qu’on allait vendre les produits les plus toxiques, les plus dangereux, qu’il fallait être très prudent en les manipulant… Me sont revenus en mémoire un agriculteur malade, un autre en costume de cosmonaute pour épandre. Alors, j’ai repensé à l’accident de Sandoz qui avait pollué le Rhin sur des centaines de kilomètres, tuant des millions de poissons, à celui de Bhopal en Inde… Je ne voulais pas introduire encore plus de produits chimiques et de dangers dans le monde. Au contraire, j’étais très attiré par le challenge de “faire sans”. »

Pari gagnant

Un challenge qui s’annonce ardu, mais que le couple relève à force de persévérance. Les premières récoltes se traduisent par un effondrement de la production, avec seulement 15 quintaux de blé à l’hectare quand le père d’Olivier Chaloche en récoltaient 50 à 60 quintaux. Mais le jeune agriculteur ne se décourage pas et continue à travailler. En 1997, la ferme est 100 % bio. À mesure que les espèces se diversifient et que la nature reprend ses droits, les rendements décollent. « Forcément, quand la plante n’a pas sa dose d’azote, son pesticide de synthèse, elle est un peu désorientée. Mais au bout de quelques années, la terre s’améliore grâce aux outils du bio, aux fertilisants naturels, aux rotations des cultures », explique le paysan. Aujourd’hui, ses rendements égalent et parfois excèdent ceux d’avant la conversion. La ferme s’est par ailleurs agrandie. Elle est passée de 80 à 240 hectares, avec une quinzaine de productions végétales en moyenne chaque année – luzerne, blé, orge de brasserie, pois cassés, lentilles, soja, féverole, semences d’oignon… Une diversité très grande qu’il tient de son père. « Il travaillait en conventionnel, certes, dit le fils, mais il était très sensible à la biodiversité. Il s’était opposé à l’arrachage des haies pendant le remembrement. Il m’avait légué quelques centaines de mètres de haies, j’en ai planté quelques kilomètres en plus. Et avec cela, on a des terres plus variées, plus diverses, plus riches aussi, sans parler des beaux paysages que cela crée. Le paysan façonne le paysage, et c’est pour cela que je me qualifie ainsi. »

Le bio, voie d’avenir

Contrairement aux agriculteurs conventionnels, les paysans bio ne disparaissent pas, ils augmentent. La ferme est passée de deux à six travailleurs, ce qui fait dire à Olivier Chaloche : « En bio, on remplace la chimie par de l’humain ! » Il y a une volonté engagée de créer des emplois durables qui souvent suivent une période de stage ou d’apprentissage. En quête de sens, le propre beau-frère d’Olivier Chaloche, après une longue carrière de cadre dans l’agroalimentaire, a rejoint l’exploitation pour en assurer la maintenance. L’agriculteur a également la joie d’accueillir depuis cinq ans son fils Florentin. « Il apprend vite, me libère de certaines tâches, ce qui me permet de militer à côté. » De fait, Olivier Chaloche est au bureau national de la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB) depuis 2022, et co-président depuis 2025. « Je sais qu’il va mettre sa touche à la ferme, en laissant des espaces non cultivés [7 % de la surface totale] pour encore plus de biodiversité. » Une attitude très positive, à rebours des discours déclinistes sur le bio. Celui qui vit sa troisième crise du bio sait que les consommateurs et les acteurs du bio ne vont pas disparaître, même si la conjoncture est évidemment plus délicate pour les derniers arrivés qui n’ont pas encore eu le temps de se stabiliser financièrement. Passé ces nouveaux soubresauts, il est persuadé que l’avenir sera beaucoup, beaucoup plus bio. « Quand je vois l’acharnement contre le bio, je me dis que c’est tout de même une curieuse idéologie de critiquer ceux qui respectent la nature… Je crois que le bio crispe beaucoup parce que nous sommes dans la transition, dans autre chose, dans le changement. Trop de gens défendent de manière très conservatrice le système tel qu’il tourne aujourd’hui, mais c’est une impasse. Nous prouvons que nous avons des niveaux de productivité intéressants, avec des résultats évidemment supérieurs d’un point de vue sanitaire et écologique. Et nous sommes de moins en moins seuls : dans le Loiret, nous n’étions pas 10 dans les années 1990, nous sommes 240 aujourd’hui. Tôt ou tard, tout le monde viendra au bio. »

C’est bio la France, ayons le bio réflexe !

L’Agence BIO dévoile la deuxième vague de sa nouvelle campagne C’est bio la France ! à l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité et du Printemps Bio : une campagne qui parle au coeur (et au ventre) des Français

Face aux difficultés (production, consommation, image, etc.) rencontrées par la filière bio en France, l’Agence BIO lance – aux côtés de The Good Company et Values.media – sa première grande campagne nationale : “C’est bio la France !”. Son ambition : permettre à la filière de repartir de l’avant en la reliant à ce qui rassemble tous les Français…l’amour du bien manger.

COMMUNIQUER AUTREMENT POUR FAIRE VOIR LE BIO AUTREMENT

La France est vice-championne d’Europe de la production bio, mais peine encore à l’être sur le terrain de la consommation. Pourtant, le bio n’est plus un sujet à faire découvrir, alors que le label fête ses 40 ans.

La majorité des Français en connaît les bénéfices. Ils ont entendu – et souvent approuvé – les messages sur la santé, la planète, le bien-être animal. Mais aujourd’hui, ces arguments ne suffisent plus à déclencher l’acte d’achat. Ils sont devenus des acquis. Perçu comme élitiste et clivant, le bio a besoin d’un nouveau souffle, d’un discours positif et populaire, fondé sur le plaisir et la fierté en rupture avec les codes historiques pour toucher autrement et parler à l’ensemble des Français.

UNE ÔDE À LA FRANCE QUI AIME BIEN MANGER

En reconnectant le bio à l’amour mondialement connu des Français pour les plaisirs de la table, la campagne « C’est bio la France ! » incarne cette nouvelle façon de communiquer sur le bio. Car en France, manger est un art de vivre. En replaçant la notion de plaisir, de goût et de lien social au centre du discours, l’Agence BIO et The Good Company proposent une approche populaire et inclusive du bio, loin des clichés élitistes ou moralisateurs. De la baguette au bœuf bourguignon, des repas de famille aux plats de cantine, la gastronomie est un trésor national. Et le bio y a toute sa place. Cette campagne, déployée en télévision, en DOOH et en digital à partir du 22 mai, invite les Français à voir le bio non comme un effort, mais comme une évidence culturelle. Elle vient célébrer toutes les cuisines, toutes les familles, toutes les traditions culinaires de France.

La campagne “C’est bio la France!” joue avec les nombreuses expressions françaises liées à la nourriture et les rituels alimentaires typiquement français, reflets de la France dans ce qu’elle a de plus authentique et plurielle. Une identité sonore sur-mesure vient accompagner et rythmer la campagne : la chanson « Les Crudités » de Bourvil remixée et remise au goût du jour.

UN SLOGAN RASSEMBLEUR ET COLLECTIF

Avec « C’est bio la France ! », l’Agence BIO installe une signature forte, qui célèbre à la fois la qualité de notre agriculture et la grande diversité de notre cuisine. Ce slogan – qui peut être adapté aux besoins des différents acteurs de la filière – réunit producteurs, distributeurs, restaurateurs, collectivités et citoyens à la même table. Véritable cri du cœur, il invite à partager, à décliner, à faire vivre partout – dans les supermarchés comme dans les collectivités, chez les producteurs comme chez les restaurateurs… Bien plus qu’un slogan : c’est une grande déclaration d’amour à notre gastronomie.

certification flying secoya

Le tournage C’est bio la France ! a reçu la certification Flying Secoya : un label qui garantit une production responsable. Une grande fierté d’avoir obtenu ce label !

On passe à la TV !

Découvrez notre campagne C’est Bio la France !

On est sur vos écrans !

Et bien sûr, on est aussi sur les réseaux !

kit de communication et guide d’utilisation c’est bio la france

Pour obtenir les éléments graphiques, contactez-nous à [email protected]

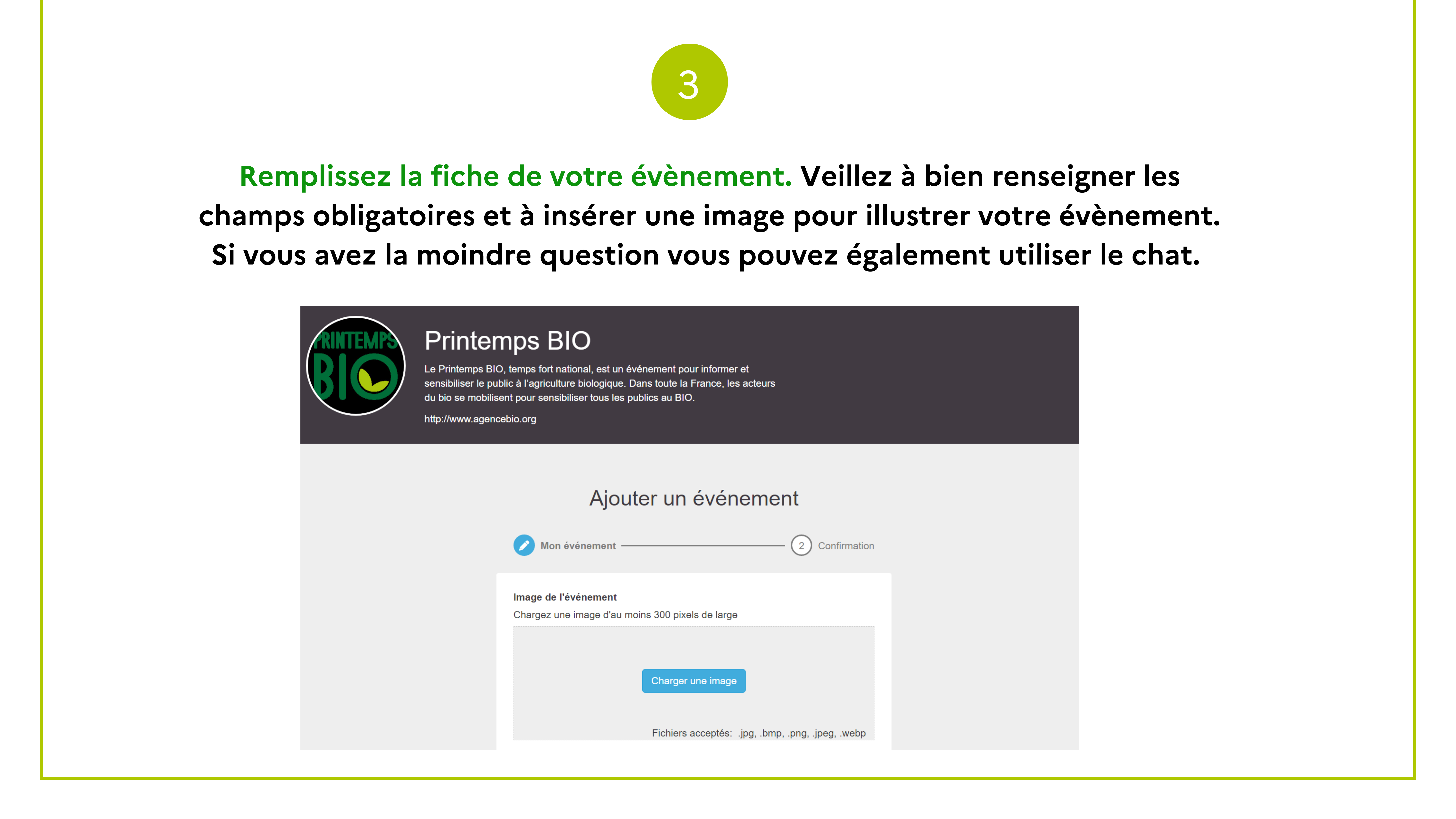

Printemps BIO 2025

C’est bio le Printemps !

La Journée mondiale de la biodiversité ouvre la 26ème édition du Printemps Bio le 22 mai !

Comme tous les ans, le Printemps Bio, c’est du 22 mai au 21 juin avec des événements autour de l’agriculture et de l’alimentation bio organisés dans toute la France. Découvrez ou redécouvrez la bio avec les agriculteurs, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs près de chez vous qui ouvrent leurs portes pour le Printemps Bio !

Et que de choses à célébrer pour cette édition !

C’est bio la France ! #Ayonslebioréflexe

La nouvelle campagne place le bio au centre de la table avec le slogan “C’est bio la France ! #Ayonslebioréflexe” : parce qu’en France, on aime “la bonne bouffe” et on aime en parler toute la journée ! Pour fêter le Printemps Bio, la deuxième vague de la campagne sera lancée.

Et en attendant le 22 mai pour ce lancement tant attendu, où pour la première fois un spot télévisé sur le bio sera diffusé, (re)découvrez la première vague de la campagne ici.

40 ans du label ab

Un anniversaire à célébrer : 2025 c’est les 40 ans du label AB et pour l’occasion un livre de portraits de 40 personnes qui ont fait le bio est édité !

Parce que tous les acteurs de la bio sont là pour mettre plus de bio dans les champs et dans les assiettes, pour préserver l’eau, la terre, les abeilles, les agricultrices et les agriculteurs… rejoignez l’équipe de France du bio du 22 mai au 21 juin partout en France !

appel à mobilisation

Agriculteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs… Participez à la 26ème édition du Printemps Bio ! L’événement national qui met en lumière l’agriculture biologique, son mode de production, de transformation et tous ses acteurs. Au programme :

- Fermes ouvertes

- Ateliers pédagogiques

- Dégustations et ateliers culinaires bio

- Animations, jeux et activités, jeux concours…

- Conférences, formations…

- Repas bio en restauration collective et commerciale

- Actions de sensibilisation en milieu social, scolaire…

téléchargez le kit de communication officiel

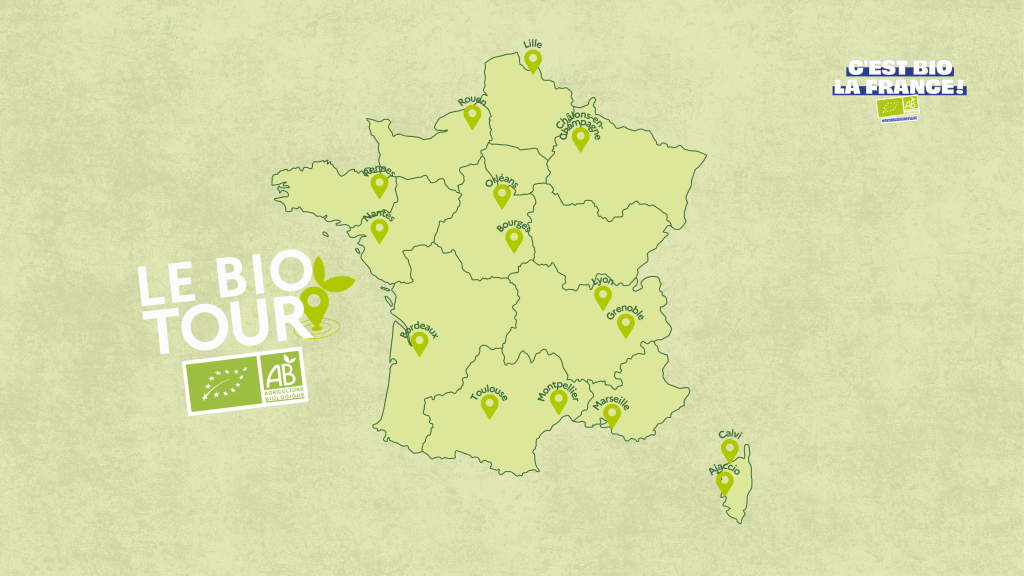

le biotour

Le BioTour a pour objectif d’augmenter la connaissance, et l’envie de bio du grand public afin de stimuler la consommation de bio (actuellement de 6% des dépenses alimentaires seulement) et la capacité à en mettre au menu quel que soit son budget. Le BioTour consiste en l’aménagement d’un bus qui permet de déployer un espace dédié à des activités autour de l’agriculture biologique à destination des familles et des groupes scolaires. A l’occasion de la nouvelle campagne C’est bio la France ! #AyonsleBioRéflexe, le bus du BioTour porte les couleurs du slogan collectif.

Il effectue des arrêts dans 12 villes de France entre les mois de mars et de novembre avec des animations, quizz, dégustations, démonstrations, rencontres d’agriculteurs, interventions de Lycées Agricoles ou d’agences de l’eau etc pour expliquer :

- Qu’est-ce que le bio ?

- Quels en sont ses bienfaits ? (eau, biodiversité, satisfaction et bien-être des agriculteurs)

- Comment en manger quel que soit son budget ?

Il est donc un vecteur d’éducation aux changements alimentaires autant que d’information citoyenne.

BioTour 2025

les étapes du biotour 2025

mars

28-30 mars : Foire de Rennes – Rennes – BRETAGNE

avril

4-5 avril : Foire de Nantes – Nantes – PAYS DE LA LOIRE

MAI

2-4 mai : Festival Green Orizonte – Calvi – CORSE

6-7 mai : Ajaccio – CORSE

23-25 mai : Festival du Bien Manger – Toulouse – OCCITANIE

27-28 mai : Bordeaux – NOUVELLE-AQUITAINE

Juin

3-4 juin : Lyon – AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

6-7 juin : Manger comme on sème – Montpellier – OCCITANIE

11-12 juin : Lille – HAUTS-DE-FRANCE

SEPTEMBRE

5-6 septembre : Foire de Châlons – Châlons-en-Champagne – GRAND EST

12-14 septembre : Les Terres de Jim – Rouen – NORMANDIE

19-20 septembre : Marseille – PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

26-27 septembre : Bourges se fait BIO – Bourges – CENTRE-VAL DE LOIRE

28 septembre : Festival de Loire – Orléans – CENTRE-VAL DE LOIRE

octobre

7-8 octobre : Grenoble – AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

François Duveau, l’intelligence par la (bio)diversité

« Les cultures, c’est comme pour les neurones. Plus il y en a, plus les interactions entre elles sont nombreuses et permettent de développer l’intelligence. Un écosystème complexe génère toujours une intelligence collective globale. C’est de là que vient la résilience du vivant ! ». François Duveau a créé sa propre entreprise de plantes médicinales bio, Adatris, en Anjou, pour développer la filière française de tisanes et infusions, et surtout restaurer la biodiversité. Acteur économique du champ au sachet, il plaide pour l’importance de produire dans des paysages variés et complexes.

Jusqu’à l’âge adulte, François Duveau n’est pas allé tellement plus loin que la ferme de ses parents, effectuant juste les 3 km le séparant de son internat. Là-bas, il faisait partie des trois seuls externes, les trois enfants d’exploitants agricoles qualifiés de « paysans » par les autres élèves, un mot employé de façon très négative et qui lui donnait des envies d’ailleurs. Chaque semaine, l’adolescent regardait à la télé l’émission de Jean-Marie Cavada « La Marche du siècle » qui parlait d’événements lointains, exotiques. Il se promit de partir loin dès que possible.

Il bifurque finalement vers un BTS agricole pour comprendre ce que son père vit professionnellement. « Je l’ai vu travailler dur, tout le temps, et pourtant il a passé toute sa vie endetté. Ce BTS m’a permis de comprendre la dure réalité entrepreunariale des agriculteurs, avec de la gestion des risques et des problématiques de rentabilité plus complexes qu’ailleurs. J’ai fini par un cursus d’ingénieur à l’ESA d’Angers qui m’a envoyé en Angleterre, en Espagne et au Brésil ».

De retour en France, il croise Yves Beaupère, un des co-fondateurs de Biolait qui lui dit « on ne naît pas bio, on le devient ! ». Travaille chez un agriculteur qui cultive des plantes médicinales en Beauce. Et là, le déclic. « Je faisais de l’import-export. Pour la première fois, je sentais que mon métier intéressait les gens, ils me demandaient tous si c’était bio. Je répondais que non, en expliquant ce qu’on m’avait inculqué en cours, que les plantes ont besoin de médicaments pour bien grandir, donc non, ça n’était pas bio. En discutant avec mes proches tous m’ont confirmé qu’il y avait là un hiatus : ils boivent des infusions et des tisanes pour leur santé, donc ils ne voulaient pas de chimie dedans. En tant que responsable commercial, j’ai demandé à la direction si les clients demandaient du bio. On m’a répondu que oui, mais que c’était cher et pas intéressant de changer. Et ils ont ajouté « de toutes façons, nos clients croient que c’est bio et avec la croyance ils l’achètent au prix qu’on veut ». C’était en 2006. J’ai alors décidé de monter une vraie filière bio française. Je n’imaginais pas tout ce que cela allait impliquer, et comment j’allais changer ! ».

François admet ressentir encore le contre coup de ces dix années pendant lesquelles il a rencontré 315 producteurs (!), aidé plus de 100 à se lancer en bio, vu le contingent du bio se réduire à une dizaine d’irréductibles avant de finalement regrossir pour avoir une filière bio nationale qui existe avec plusieurs opérateurs.

Son entreprise Adatris emploie aujourd’hui 17 salariés qui vont du champ aux sachets de plantes médicinales. Elles sont vendues en vrac pour des grandes maisons d’infusion, ou directement conditionnées pour la marque de Biocoop. Le tout donc, 100% bio, 100% produit en France pour un volume de 200 tonnes de plantes sèches. Dernière pierre à son édifice, voire dernier menhir, Véridix, des infusions certifiées 100% gauloises, cultivées en Anjou Bleu sur les contreforts du Massif armoricain.

Mais au-delà du business, son dada, c’est la biodiversité. D’où les réflexions qu’il mène avec entrepreneurs et chercheurs sur le BiodiScore, outil qui mesure la complexité d’un paysage agricole : « quand tu es un végétal, tout ce que tu peux faire, c’est croiser les doigts pour espérer que ton exploitant va diversifier au maximum ses cultures… mais ça n’est hélas pas toujours le cas. Et pourtant, c’est comme pour les neurones, plus il y en a, plus les interactions entre eux sont nombreuses et permettent de développer l’intelligence. Un écosystème complexe génère toujours une intelligence collective globale. C’est de là que vient la résilience du vivant ! ».

C’EST BIO LA FRANCE !

Découvrez la nouvelle campagne de l’Agence BIO « C’est bio la France ! » lancée à l’occasion du Salon de l’Agriculture 2025.

L’Agence BIO dévoile sa nouvelle campagne à l’occasion du Salon de l’Agriculture 2025.

Alors que l’objectif de développement de l’agriculture biologique a été réaffirmé en mai dernier avec le Programme Ambition Bio 2027, tout comme le Plan Stratégique National (PSN) de la PAC visant à atteindre 18% de surfaces bio en 2027, l’agriculture biologique occupe actuellement 10% des surfaces agricoles françaises, pour 16% des fermes françaises. Dans ce contexte, l’Agence BIO dévoile la nouvelle campagne collective de l’Equipe de France du Bio pour relancer la consommation.

D’une ampleur inédite grâce à un budget accordé par le ministère en charge de l’agriculture au titre de la transition écologique, cette nouvelle campagne de 4,6 millions TTC couronne un travail de fond d’un an pour aligner les professionnels des filières et du secteur autour de la raison d’être du bio «Faire le choix de produire autrement, pour permettre à chacun de consommer autrement». L’objectif partagé de la campagne est de rendre le bio désirable et relancer la consommation.

Le concept proposé par l’agence The Good Company vise à réinstaller le label AB dans l’amour de « la bonne bouffe » des Français.

« C’est BIO la France ! #AyonsleBioRéflexe » célèbre la place du bio dans le quotidien des Français, valorise le talent des territoires bio pour ce démarrage, et met en valeur la fierté des producteurs d’être en bio.

Parce que les productions bio doivent trouver leur place dans les assiettes des Français afin de garantir des débouchés aux producteurs, la campagne explicitera autour de trois vagues que le bio fait pleinement partie du patrimoine culinaire et de la gourmandise française. Si la France n’est pas entièrement bio, le bio fait totalement partie de la culture française du bien manger.

Cette nouvelle campagne est adaptée aux attentes des consommateurs et adoptée par l’ensemble des filières : elle s’inscrit dans la notion de plaisir et met en avant à la fois l’attachement à notre patrimoine culturel et notre capacité à le faire vivre en le mettant au goût du jour avec comme hymne une version remixée d’une chanson de Bourvil, au potentiel de tube de l’été.

La campagne s’articule en 3 vagues, avec la première lancée à l’occasion du Salon de l’Agriculture (SIA), où les productrices-producteurs, les transformatrices-transformateurs seront mis à l’honneur à travers des visuels produits et des accroches avec un ton humoristique. La fierté du bio sera mise à l’honneur !

Pour ce faire, un dispositif média complet a été pensé pour assurer la visibilité du bio pendant le SIA : de l’affichage sur place à l’intérieur et à l’extérieur du SIA, de l’affichage métro, de la radio et de l’affichage dans toute la France, ainsi que du digital sur toutes plateformes.

La deuxième vague, avec un film publicitaire très attendu, débutera le 22 mai avec le Printemps Bio, la célébration des 40 ans du label AB et la Journée mondiale de la biodiversité, et enfin la troisième commencera lors de la Journée européenne du bio le 23 septembre.

Découvrez notre campagne C’est Bio la France !

On passe à la radio !

On est dans le métro

On est sur vos écrans !

Et bien sûr, on est aussi sur les réseaux !

kit de communication c’est bio la france

Pour obtenir les éléments graphiques, contactez-nous à [email protected]

L’AGENCE BIO AU SALON DE L’AGRICULTURE 2025

RETROUVEZ L’AGENCE BIO AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2025 !

Du 22 février au 2 mars 2025, l’Agence BIO sera une nouvelle fois présente au Salon International de l’Agriculture, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Retrouvez-nous à l’entrée du Pavillon 4 (stand B010), dans un espace éco-conçu et immersif, pensé pour faire vivre une expérience unique aux visiteurs.

Depuis plus de 60 ans, le SIA rassemble chaque année tous les acteurs du monde agricole et demeure l’événement incontournable pour découvrir les tendances, les innovations et les engagements du secteur, en France comme à l’international.

Cette année, l’Agence BIO met l’accent sur l’importance du bio comme choix de consommation responsable et accessible à tous. Il s’agira également d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre de visiteurs. En 2025, nous allons plus loin avec une toute nouvelle campagne, qui sera dévoilée en exclusivité sur notre stand !

Venez découvrir en avant-première notre message fort et engageant, conçu pour faire du bio un réflexe du quotidien. Nous vous réservons de nombreuses surprises, dont une expérience interactive inédite pour vous immerger dans les valeurs du bio.

un programme à ne pas manquer

En 2025, l’Agence BIO continue de sensibiliser petits et grands aux bienfaits de l’agriculture biologique à travers une approche ludique et immersive.

Notre objectif ? Faire du bio un réflexe du quotidien et un écogeste incontournable pour tous.

Au programme sur notre stand :

Des animations culinaires avec des chefs passionnés et engagés.

Des quiz interactifs pour tester vos connaissances sur le bio.

Des jeux pour les enfants pour éveiller leur curiosité sur l’alimentation durable.

Des cadeaux bio à gagner pour repartir avec une touche gourmande et responsable.

Et surtout, une grande nouveauté en 2025 : nous dévoilerons en exclusivité notre nouvelle campagne de sensibilisation au bio.

Parce que bio rime avec délicieux, l’Agence BIO vous propose pendant ces 9 jours des démonstrations et animations culinaires accessibles à toutes et tous !

Des recettes simples, créatives et gourmandes seront présentées par des chefs engagés venant de différents univers (cantine, bistrot, gastronomie) pour sublimer les produits bio.

Cette année, retrouvez sur notre stand :

• Thibaut Spiwack, chef étoilé et ambassadeur #BioReflexe, connu pour sa cuisine écoresponsable.

• Ouliana Liveze cheffe de l’association Ernest, qui agit pour une alimentation solidaire et durable.

• Séverine Pailhès, cheffe du restaurant Bouche à Oreille à Simorre, adepte d’une cuisine locale et bio.

• Jean Covillault, chef nomade et créateur d’expériences culinaires inédites.

• Cyrille Rougé & Wilfried Rullier, chefs et ambassadeurs du programme Cuisinons Plus Bio.

• Pierre-Yves Rommelaere, chef engagé en restauration collective et fervent défenseur du bio dans les cantines.

• Éloïse Monziès, cheffe du restaurant La Vitrine, mettant à l’honneur des produits bio et de saison.

• Anthony Routhiau, fondateur de AILB et ambassadeur Cuisinons Plus Bio.

• L’École Comestible, qui sensibilise à l’alimentation et au bio dès le plus jeune âge.

• BioBurger, pionnier de la restauration rapide 100% bio en France.

• L’EPMT, l’École de Paris des Métiers de la Table, qui formera les visiteurs à une cuisine bio et responsable.

🎉 Et bien sûr, des dégustations libres vous attendent pour découvrir toute la richesse et la saveur du bio !

Rendez-vous sur notre stand pour une immersion gourmande et pédagogique !

Une grande chasse au trésor t’attend au Salon de l’Agriculture 2025 !

Pars à l’aventure avec Jasmin le lapin, ton guide à travers le salon, et protège la planète en relevant une série d’énigmes sur l’agriculture biologique.

Comment jouer ?

- Repère les stands engagés pour le bio et trouve les indices disséminés sur le salon.

- Réponds aux énigmes sur ton livret

- Complète ton livret et prouve que tu es un véritable défenseur du bio.

À la clé ? Un cadeau bio et la chance de devenir un ambassadeur officiel du bio !

Rendez-vous au SIA 2025 pour découvrir cette nouvelle initiative et participer à toutes nos animations.

Où trouver le bio en France ? Explorez notre nouvel Annuaire BIO

Cette nouvelle version propose une interface beaucoup plus ergonomique pour identifier des professionnels en s’appuyant sur un moteur de recherche plus performant et aidant pour les utilisateurs.

Le nouvel Annuaire BIO de l’Agence BIO a été réalisé avec l’aide d’utilisateurs volontaires selon deux principes essentiels :

- Mettre en avant les activités des fermes et entreprises engagées en agriculture biologique.

- Favoriser la mise en relation entre les professionnels et les consommateurs.

L’Annuaire BIO s’appuie sur des données certifiées par les organismes certificateurs et de nouvelles informations complétées par les professionnels (activités principales, coordonnées, produits vendus, lieux de vente et horaires). En quelques secondes, il est à présent possible de rechercher des fermes ou des entreprises selon leurs activités, leurs produits vendus ou leurs cibles de commercialisation (professionnels ou particuliers). Les fermes vendant leurs productions à la restauration collective et/ou commerciale sont également mises en avant dans les résultats de recherche.

L’Annuaire BIO est un outil de référence consulté plus de 2 millions de fois par an par des particuliers et des professionnels. À travers cet outil, l’Agence BIO offre gratuitement une vitrine aux professionnels avec des fiches descriptives de leurs activités plus précises et détaillées qu’auparavant.

Qui peut utiliser l’Annuaire BIO ?

Tout le monde ! Sa grande base de données permet de satisfaire le plus grand nombre.

> Si vous êtes un particulier, vous pourrez ainsi trouver facilement du bio autour de vous : des producteurs bio en vente direct, des artisans et des commerçants qui proposent du bio (boulangers, bouchers, brasseurs, cavistes…) et vous pourrez même retrouver les produits vendus, les lieux et horaires de ventes.

> Si vous êtes un grossiste, l’Annuaire BIO vous sera utile pour trouver des producteurs et des transformateurs vendant leurs produits en gros, identifier des débouchés en recherchant des distributeurs dans une zone géographique et des catégories de produits vendus, et pour vérifier les fournisseurs certifiés bio.

> Pour les chefs en restauration commerciale, vous pourrez identifier et contacter les producteurs vendant leurs produits à la restauration commerciale, et pour ceux en restaurant collective, vous pourrez faire de même concernant la restauration collective.

> Si vous êtes un agriculture, les avantages sont doubles. Il vous sera possible de mettre en avant votre ferme, vos activités, vos produits, vos cibles et tous les détails que vous souhaitez, et également de rechercher des transformateurs et des distributeurs selon vos produits.

> Les épiciers y trouveront également leur compte avec la possibilité de rechercher des fournisseurs vendant aux professionnels.

> Les institutions pourront elles se faciliter le travail en comptabilisant les opérateurs en bio dans une zone géographique sur certaines activités ou certains produits, mais aussi en vérifiant la certification bio d’une ferme ou d’une entreprise.

> Quant aux acheteurs, vous pourrez identifier et contacter des fournisseurs sur des catégories de produits et vérifier la certification bio de ces mêmes fournisseurs.

En résumé, le nouvel Annuaire BIO c’est :

- Près de 90 000 opérateurs bio référencés dont + de 61 000 fermes

- Des catégories de produits disponibles à la vente renseignés sur toute les fiches

- La possibilité de rechercher les fermes et entreprises selon leur activité : maraîchage, élevage laitier, brasserie, minoterie, …

- Plus de 1000 producteurs vendant à la restauration collective

- Plus de 2200 producteurs vendant à la restauration commerciale

- Une interface beaucoup plus ergonomique et interactive qui facilite la recherche des professionnels en s’appuyant sur un moteur de recherche plus performant

- Des données officielles issues de la certification bio réalisée par les organismes certificateurs agréés

- Un outil de référence consulté plus de 2 millions de fois par an par des particuliers et des professionnels

- L’outil indispensable pour tous les consommateurs et les acteurs du bio !

>> Découvrez l’Annuaire BIO ici.

Jeanne Fabre, vigneronne et Présidente du Salon Millésime Bio préfère « accompagner le vivant, plutôt que le maîtriser »

Millésime Bio est le plus grand salon de vin bio au monde qui se déroule à Montpellier chaque fin janvier. Sa présidente défend une agriculture intégralement bio, se joue des individus et ne chérit que les collectifs, aussi dit-elle « nous » à tout bout de champ (bio) avec un naturel confondant.

Dans la famille Fabre, on est vignerons depuis au moins 1605, et son aïeul Jaume Fabre exerçait à Gasparets, à 5km à peine du Luc-sur-Orbieu vers Narbonne, où elle office un peu plus de quatre siècles plus tard.

Jeanne fut tour à tour éducatrice spécialisée en Seine Saint-Denis, rédactrice de guides touristiques en Amérique du Sud, communicante dans diverses agences parisiennes : un sillon loin du nid familial… Mais comme pour ses frères et sœurs, il lui manquait du sens, et c’est ce qui les a fait revenir. Sa sœur Clémence est désormais à la gestion, et Jeanne au développement des 5 domaines issus de l’alliance de familles du Minervois et des Corbières « avec la complémentarité de chacun, la Tour de Rieux, le Château Coulon, le Château de Luc et le Château Fabre Gasparets ». Complémentaires dans les cépages, les terroirs, les arômes, et tous les produits sont en 100% bio depuis que le label AB existe : « je ne connais pas autre chose ! Si le label est une exigence évidente, nous ne l’envisageons pas avec l’addition de cases à cocher et de sommes d’ailleurs poussées par des clients Suisses à aller encore plus loin en termes de haies, de biodiversité, de cours d’eau, d’équilibre global… Et on ne le voit pas comme des contraintes, mais comme une manière de voir le vivant s’épanouir partout sur le domaine : quel plaisir de pouvoir aller chercher ses herbes aromatiques ou ses salades au pied des vignes ! ».

Jeanne aime rappeler que l’Occitanie est la première région productrice de vins bio d’Europe, avant tout grâce à un climat très propice pour la vigne avec très peu de pression du mildiou. Quand on lui parle de chiffres, elle répond : « demande-t-on a un artiste combien d’hectares de toiles il peint par an ? ». 1 million de bouteilles par an, 50% du chiffre réalisé à l’export, 30 salariés, la dimension collective primant sur tout : « le bio est une idée plus grande que nous, il ne peut être un bastion, il doit faire foule. Quand je dis cela, je ne fais pas l’économie des labels : tant que les autres refuseront d’être vérifiés par des organismes indépendants comme pour AB, ils dérouteront consommateurs comme producteurs ».

Et pour promouvoir au mieux les vignes et les vins bios, quoi de mieux qu’un salon d’envergure mondiale ? La présidente du salon Millésime Bio s’enthousiasme : « Il est essentiel d’exporter notre savoir-faire. Ce salon est spécial justement parce qu’il est porté par et pour les vignerons »

Mais le secteur du vin traverse une crise « La déconsommation de vin est un phénomène au long cours, la qualité va faire le tri. La montée en puissance depuis 30 ans est phénoménale, nous vivons la meilleure époque de l’histoire pour goûter des grands vins ! Le bio aussi connaît cette concurrence accrue avec une qualité inégalée. L’époque où on disait « c’est bio et pourtant c’est bon » est révolue. Nous arrivons à un degré de précision dans l’accompagnement – surtout pas la maîtrise ! – du vivant qui permet de sentir les terroirs, d’abandonner la standardisation, et surtout de célébrer le singulier dans nos vins bios. »

Pierre Guigui : savoir-boire et saveurs bio

Longtemps à la tête du guide des vins Gault&Millau, Pierre Guigui est un infatigable défenseur du bon vin, du « savoir-boire » et des vignerons qui travaillent la terre en respectant le vivant. En bio, bien sûr. Son credo ? La certification bio devrait être la base pour tous les vignobles, à la fois pour l’environnement… et pour le plaisir du vin.

Au début des années 1990, un nouveau venu intègre le petit monde des sommeliers parisiens. Il s’appelle Pierre Guigui, il n’est pas du sérail mais il ne va pas tarder à s’en faire accepter, avec son goût sûr du vin et du partage, et sa connaissance pointue du travail des vignes. Son franc-parler aussi, certainement, lui qui n’hésite pas à questionner certaines idées reçues. « J’entendais parfois de grands dégustateurs affirmer qu’ils n’aimaient pas le vin bio. Je leur demandais : vous en avez goûté beaucoup ? Ils n’en avaient bu que deux ou trois dans l’année ! La plupart en étaient restés au cliché du bio baba-cool… »

Le premier concours des vins bio

Pierre Guigui, lui , s’est déjà converti au bio pour son alimentation de tous les jours. Il sait ce que la certification signifie en termes de respect des sols, de protection des cours d’eau et de la biodiversité. Il sait aussi que ce n’est pas un discours qui va convaincre ses collègues. Alors une idée lui vient : il va créer… le premier concours des vins biologiques.

Nous sommes en 1996. Pierre Guigui réunit des producteurs bio de toutes les régions vinicoles de France, et fait goûter leurs vins à des spécialistes. Une dégustation à l’aveugle, bien sûr. Et pour donner plus d’éclat à sa démonstration, il glisse une petite astuce : au milieu des vins bio, il ajoute quelques crus non-bio médaillés dans divers concours… Et ça marche ! Le concours Amphore est pérennisé, et Pierre Guigui ne cessera jamais plus de faire valoir les atouts des vins bio, sans pour autant être vu comme un « militant encarté ».

Une des grandes plumes françaises du vin

A la fin des années 1990, Pierre Guigui publie son premier livre – « en indiquant si du soufre était ajouté dans les vins. C’était précurseur ! ». Il deviendra par la suite rédacteur en chef du guide des vins Gault&Millau, tout en continuant à faire la part belle aux vins bio, et aux vignerons qui respectent le vivant sur leurs terres. Et si le bio s’est étendu depuis jusqu’à couvrir 20 % du vignoble français, ne comptez pas sur lui pour s’en féliciter. « Ce n’est pas du tout assez ! tonne-t-il. 20 % de bio, cela veut dire 80 % de non-bio, avec de potentiels pesticides de synthèse. »

Car au-delà du vin, Pierre Guigui voit la qualité des sols, des nappes phréatiques et des cours d’eau… « Le bio est un peu plus cher pour le consommateur, ne le cachons pas, avec des coûts de production plus élevés. Mais si on ajoute les coûts de dépollution liés aux nitrates et autres pesticides dans l’eau, le conventionnel est plus cher pour la collectivité ! »

Pour la transparence

Pierre Guigui regrette que tous les faux débats autour de l’agriculture biologique viennent polluer les discussions sur le vin. Comme il s’extasierait sur la finesse et les épices douces d’un crémant d’Alsace (Trilogie 2009, domaine Pierre Engel), il s’emporte contre certains producteurs de vins « nature » qui se disent « plus bio que le bio » mais qui se passent de la certification AB ou même du label Vin Méthode Nature, rendant impossible de savoir si oui ou non ils répandent de la chimie synthétique dans la nature.

Et il soupire quand on évoque cet autre grand cliché des discussions de comptoir : les vignerons bio polluent eux aussi, puisqu’ils utilisent du cuivre. La réponse fuse : « Bizarrement, personne ne parle du cuivre dans le non-bio… en plus des potentiels pesticides de synthèse ! Cette histoire de cuivre, c’est un paravent pour qui veut éviter toute discussion sérieuse. Un écran de fumée. » Et de rappeler que « le label AB devrait être la base » pour tout le monde, chaque vigneron était libre d’aller encore plus loin. « Les études du laboratoire Dubernet montrent que les vignes traitées en bio et en biodynamie laissent des sols en meilleure santé que les vignes dites conventionnelles : voilà qui devrait suffire à la démonstration ! », ajoute-t-il. Pierre Guigui, on l’aura compris, aime les débats sérieux, appuyés sur des faits. Il aimerait, par exemple, que tous les vins affichent leur taux de SO2 – « que l’on voie ceux vraiment qui en ajoutent, et les autres ».

Vivacité du bio

Reste à poursuivre le débat un verre à la main, à l’heure de la dégustation. Les vins bio se distinguent-ils des autres ? Pierre Guigui souligne leur salinité (d’aucuns diraient « minéralité »), leur vivacité, et « leur équilibre souvent plus intéressant, lié aux pratiques à plus faible rendement ». Et le goût, alors ? Sans vouloir généraliser, l’expert revient à la pratique de la vigne : « Travailler en bio, c’est une pratique plus holistique, qui oblige à maintenir le vivant dans le vignoble. Ce soin-là, il se retrouve dans le vin. Voilà pourquoi vous avez souvent plus de plaisir au final. »

Le même raisonnement vaut pour les crémants. « Mieux vaut un bon crémant », rappelle le titre de son dernier ouvrage. Et Pierre Guigui de pousser le bouchon plus loin encore : « Entre un bon crémant bio et un champagne non-bio, la question du pouvoir d’achat ne se pose même plus ! Pour nos sols et pour notre santé, il faudrait une politique agricole globale qui permette de mettre le bio à portée de tous. Dans l’assiette, et dans les verres, en toute transparence. »

Des paroles qui résonnent bien après que la conversation soit terminée, comme un vin qui reste en bouche et déploie ses arômes après une attaque franche.

Bonne dégustation !

Natacha Sautereau : science et conscience

Depuis AgroParisTech, Natacha Sautereau n’a cessé les aller-retours entre la science et les pratiques de terrain. Depuis 2015 pour l’ITAB, Institut Technique de l’Agriculture Biologique, elle y est en charge du pôle Durabilité et Transition.

Près de 30 ans qu’elle étudie les « systèmes biologiques » ! Natacha Sautereau pourrait raconter à elle seule une histoire de la bio au XXIe siècle. Mais ne comptez pas sur elle pour se mettre en avant : elle a la science modeste, et tournée vers ce qui reste à découvrir.

Ingénieure agronome, elle intègre d’abord la FDCETA (Fédération des Centres d’Etudes Techniques Agricoles) avec un CETA Bio, puis la Chambre d’agriculture du Vaucluse, au service des agriculteurs engagés dans une transition vers l’AB. « Ce sont les agriculteurs qui m’ont fait découvrir la bio, dit-elle aujourd’hui. J’ai beaucoup appris au contact de ces pionniers ».

L’ITAB, au service de la transition agricole et alimentaire

Cette porte ouverte sur la bio ne se refermera jamais, avec des allers-retours incessants entre le terrain et la recherche académique, dont un passage par l’INRAE pour étudier notamment les déterminants des transitions vers l’agriculture biologique. En 2015, elle intègre l’ITAB, l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques, qui vise à construire et partager des connaissances techniques et scientifiques pour transformer notre agriculture et notre alimentation vers des modèles durables, résilients et équitables . Les Instituts techniques sont des « maillons » entre la recherche (INRAE, INSERM, …) et le développement (Chambres d’agriculture, GAB-groupements d’agriculteurs bio-).L’ITAB travaille de façon transversale sur la bio, avec, notamment, les autres Instituts Techniques, organisés selon les filières, des équipes de recherche ainsi qu’avec les structures d’accompagnement des des agriculteurs, des transformateurs, mais aussi avec l’enseignement agricole, et/ou avec des bureaux d’étude pour répondre aux besoins des entreprises de l’amont, de l’aval, mais aussi des politiques publiques, de la société civile, etc.

Ces projets couvrent des champs très divers : travaux sur la gestion des adventices (les « mauvaises herbes » ), et sur les couverts végétaux, recherche de solutions pour une alimentation 100 % bio des porcs et volailles, expérimentation d’alternatives à l’usage du cuivre , notamment dans les vignes… L’ITAB a contribué à faire reconnaître au niveau européen un grand nombre de substances naturelles pouvant servir d’intrants (autant d’alternatives aux pesticides de synthèse). L‘Institut a également réussi à faire évoluer la réglementation de l’UE sur les semences, en ouvrant la possibilité de recourir à des semences « paysannes » – une avancée essentielle, pour promouvoir la biodiversité !

Produire du discernement

La liste des projets et des progrès est longue. Elle pourrait même être encore plus longue si les moyens financiers avaient suivi le développement de la bio. « Au début des années 2020, j’ai pensé que nous avions atteint une forme de consensus autour des bienfaits du mode de production bio. De plus en plus de gens s’y convertissaient, des personnes potentiellement éloignés de la bio reconnaissaient les vertus de ce mode de production, et puis… » Et puis, on connaît la suite, le contexte inflationniste qui génère une contraction du marché bio, des allégations concurrentes qui génèrent du doute auprès des consommateurs, …

L’Institut s’attache à à « produire du discernement » pour éclairer agriculteurs, transformateurs, décideurs et consommateurs sur le rôle de l’agriculture biologique dans la transition alimentaire et agricole.

Rendre concrète la durabilité pour accompagner la transition

Natacha Sautereau, pour sa part, étudie « les compromis possibles entre les différentes dimensions de la durabilité » : environnemental, social, économique… Elle s’attelle notamment à un grand défi : comment quantifier les coûts des agricultures bio et non bio en matière de santé, de destruction de la biodiversité, de pollution des eaux et des sols ? Dans un monde où ce qui n’est pas chiffré tend à être invisibilisé, cela faciliterait la mise en lumière des apports de l’agriculture biologique dans pratiquement tous les domaines… Las, comme souvent quand on pratique la science avec conscience, c’est un peu plus compliqué que ça, même quand des milliers de publications scientifiques ont déjà démontré les bénéfices sociétaux de l’AB. « Quantifier ces externalités est trop complexe pour que l’on puisse avancer un chiffre précis, explique Natacha Sautereau. Mais nous pouvons donner des ordres de grandeur – et rendre visibles les avantages des pratiques agricoles durables. »

Rendre visible : tel est par exemple l’objectif de l’outil BioSycan sur lequel travaille le pôle Durabilité-Transition de l’ITAB, et qui permettra bientôt d’estimer l’impact des différentes pratiques agricoles sur la biodiversité, sans avoir à calculer, parcelle par parcelle, le nombre de vers de terre, d’oiseaux ou de papillons. À suivre en 2025 !

Au-delà des projets portés au sein de l’ITAB, Natacha Sautereau puise son optimisme dans les avancées de « l’écosystème de recherche » autour de l’AB. Elle pointe la multiplication des interdictions de substances chimiques en Europe, ou encore le « très inspirant » projet « Ten Years For Agroecology in Europe » mené par l’Iddri, qui donne concrètement à voir un scénario permettant de combiner transition agricole, évolution des régimes alimentaires, souveraineté alimentaire et balance commerciale avec des exports maintenus.. (voir notre portrait de Xavier Poux)

Elle s’applique aussi à faire valoir cette vision agroécologique dans le futur étiquetage environnemental des produits agro-alimentaires. Un travail sur les métriques pour éviter une approche trop centrée sur le seul carbone et mieux prendre en compte les impacts sur l’eau, la biodiversité, et la santé. Les externalités, toujours !

Comme le rappelle Natacha Sautereau : « tout ce que l’on produit comme savoirs sur l’agriculture biologique est valable pour l’ensemble des agriculteurs ». Un apport fondamental, pratique, et ô combien durable.

Louis Frack, le trublion du bio

Qu’on se le dise, manger bio ne signifie pas automatiquement manger maigre et équilibré. On peut tout à fait assumer un certain lâché prise culinaire en respectant au mieux l’environnement et en donnant des gages aux paysans bio. Avec ses 27 restaurants partout en France, la chaîne Bio Burger pèse à elle seule plus de 3% de la consommation de bio en restauration commerciale. Et son fondateur Louis Frack ne compte pas s’arrêter là.

Né en 1988, 9 ans après l’ouverture du premier Mc Donald’s en France, Louis Frack est de la génération burger. Après l’avoir fréquenté enfant, dès le lycée l’iconique enseigne le laisse froid : « mes parents comme ceux d’Anthony (Darré, son associé fondateur) mangeaient bio et nous avaient sensibilisé à l’importance des méthodes de production da la nourriture. De tempéraments entrepreneurs, nous avons tous les deux faits une école de commerce et dès le départ avons planché sur notre projet qui n’existait pas alors : des burgers de qualité. Et les conseils de nos parents nous sont revenus en mémoire car il nous semblait que le bio était un marqueur de traçabilité et de qualité intrinsèque ».

Sortis diplômés en 2011, les deux jeunes ouvrent leur premier restaurant à Paris et s’investissent sans compter, depuis les commandes fournisseurs jusqu’aux cuisines et à la gestion de la salle. Malgré de grandes difficultés logistiques et de chaîne d’approvisionnement, ils parviennent à ouvrir une deuxième adresse grâce à l’aide financière de proches. Paradoxalement, c’est en grandissant qu’ils réalisent que leur modèle économique ne marche pas : « nous tenions jusque-là car on étaient au four et au moulin ce qui diminuait nos dépenses, mais dès nos premières embauches, on a vu que le modèle était en péril. Alors, on a repensé la chaîne de valeur et développé une centrale d’achats pour rationnaliser. Ça a été le changement déterminant qui nous a permis de garder jusqu’à aujourd’hui notre envie de départ : être en 100% bio, au prix du marché ».

Et le groupe a rapidement grandi jusqu’à sortir de Paris en 2017. Après une année record avec 6 ouvertures en 2024, il compte désormais 27 restaurants partout dans le pays. Encore estampillé enseigne métropolitaine, le concept commence à séduire des villes moyennes comme Salon de Provence (Bouches du Rhône) où la mairie a été happé par la perspective d’une enseigne familiale et qualitative. « On ne ment pas sur ce qu’on propose : nous proposons une cuisine riche, on est dans le lâché prise, la gourmandise ! Et c’est tant mieux de ne pas cantonner le bio aux salades de lentilles, même si j’adore ça. Mais ce qu’on propose, c’est du cuit sur place, du frais et des portions raisonnables. Et on propose aussi des espaces enfants dans tous nos restaurants pour que les parents puissent souffler un peu ! ».

27 restaurants c’est beaucoup pour deux associés, mais peu comparés aux 170 000 établissements du pays. Et pourtant, avec leur approvisionnement exclusivement bio, ils pèsent entre 3 et 4% du bio en restauration collective en France et 1% de la viande bovine en bio en France. Une fierté autant qu’une interrogation : « on crée quelque chose pour les agriculteurs, nos volumes leur permettent de planifier. Ce qui m’étonne, c’est qu’il n’y ait pas plus de monde sur le marché, nous sommes toujours seuls alors qu’il est évident que la demande est là : regardez dans la mode avec des entreprises comme Veja, Patagonia, Loom ou 1083, il y a de nombreux acteurs qui montrent qu’on peut fabriquer des produits engagés dans la transition écologique en gardant le même prix car tout le monde n’est pas prêt à dépenser plus pour sauver la planète. Pour autant, on a mené une grosse enquête auprès de nos clients et parmi les 15 raisons qui les poussent à venir chez nous, le bio est numéro deux juste après la qualité et avant même le goût, preuve que nos valeurs comptent et passent ! ».

A l’avenir, Louis entend continuer à grandir, mais tranquillement et en tentant de limiter son impact en diminuant la part de bœuf qui représente 65% des burgers, contre 20% de burgers végétariens, part qui continue de monter « et ils le choisissent pour le goût, pas pour l’option végé ! C’est l’effet burger camembert pané ». Le trublion du bio continue à faire adhérer un nombre croissant de consommateurs avec de nouvelles recettes même si les volumes nécessaires au bio ne favorisent pas toujours l’expérimentation : « on voudrait faire des onion rings ou du poulet pané, mais c’est dur de trouver des volumes de ces produits sans sortir de nos prix et en restant local, mais on va trouver, faut juste savoir prendre le temps ». Quand il ne gère pas ses restaurants, Louis pratique l’ultramarathon, des courses pouvant aller jusqu’à 160 kilomètres. De quoi apprendre la patience bien sûr, et de quoi brûler les calories pour pouvoir manger quelques burgers sans mauvaise conscience !

Natacha KANCEL, apôtre du jardin créole et de l’agroforesterie bio

Parce que les terroirs des Antilles sont parfois délaissés, Natacha est un exemple atypique de retour à la terre pour accroître l’autosuffisance alimentaire de la Guadeloupe. En cinq ans, avec la marque Drain’Ailes, Natacha Kancel a développé une gamme de produits transformés locaux issue de l’agroforesterie et de l’agriculture biologique.

Il y a dix ans encore, Natacha Kancel tenait une quincaillerie avec son compagnon, après un parcours entre tourisme et technico-commercial. La forêt était encore loin ! Mais tout est allé très vite. En 2018, la quincaillerie doit fermer : elle doit inventer son nouveau métier. Ce sera un retour aux racines, pour celle qui a grandi « dans un milieu naturel », avec des grands-parents agriculteurs. « Je me rappelais ces fruits à profusion, en saison, mais je voyais bien comment les jeunes ici délaissent les produits locaux. Alors même que la pression est très forte ici sur le pouvoir d’achat ! »

Son intuition : pour redonner le goût des goyaves, papayes, bananes vertes…, il faut les transformer en des produits susceptibles de séduire les nouveaux consommateurs – sans pour autant tomber dans l’ultra-transformation – « il fallait que ce soit aussi simple et sain que possible ! »

L’envol de Drain’Ailes

Sirops, confitures, jus à base de plantes aromatiques, sauces, confitures peu sucrées, ou farines sans gluten parce qu’issues du fruit à pain ou de banane verte… Natacha conçoit et cuisine les recettes, assure la commercialisation avec son compagnon, sur les marchés et auprès de quelques détaillants… Et ça marche ! La marque Drain’Ailes commence à s’installer dans le paysage. Et pour faire écho à son idée initiale, Natacha commence à intervenir dans des écoles et des collèges, pour installer des petits jardins et développer chez les plus jeunes le goût de la cuisine créole. « Nous sommes un petit archipel et nous ne savons pas ce qui peut se passer demain, insiste-t-elle. Il nous faudrait viser une autonomie alimentaire d’au moins 70 %. Ce serait aussi un vrai soulagement pour les porte-monnaie, car tout est vraiment cher ici. »

Retour à la forêt… et aux terres ancestrales

L’activité n’a pas encore un an quand Natacha décide de remonter un maillon de la filière et de se lancer dans la production. C’est un concours de circonstances qui lui fait découvrir l’agro-foresterie… et qui la rapproche de grands-tantes centenaires (« des exemples de détermination et de résilience ! ») qui jadis exploitaient une terre au Gosier. « C’est un micro-climat humide, idéal pour l’agro-foresterie. Un terrain qui jadis était considéré comme le grenier de la Guadeloupe, et qui était à l’abandon ! Au-delà de l’attachement personnel, cela avait un vrai sens de redynamiser cette zone. » Elle démarre sur un hectare, avec trois essences seulement. L’année suivante, elle répond à un appel à projet de l’ONF avec d’autres producteurs pour exploiter 2 hectares, idéales pour produire de la vanille biologique sur l’île… et essaimer : quatre ans plus tard, ils sont une vingtaine de producteurs en AB ! Elle expérimente aussi, sur une troisième parcelle, le maraîchage sous une couverture végétale de bananiers, ainsi qu’une culture en plein champ de plantes aromatiques et médicinales.

Production, transformation, insertion

Aujourd’hui, Natacha déploie son activité sur 4,5 hectares, « en utilisant tous les supports verticaux possibles », pour ne se limiter à rien tout en respectant pleinement la nature et ses équilibres. Une cinquantaine d’espèces s’y côtoient désormais, « avec des cacaoyers superbes qui n’ont que trois ans et en sont à leur deuxième floraison », des poules ont rejoint la dernière parcelle – « et pour être réellement indépendants, nous faisons notre propre compost, et nous fabriquons nos propres terreaux, purins ou amendements. »

Elle cherche à s’agrandir encore, et développe désormais ses activités sous la forme d’une entreprise d’insertion. De l’agro-foresterie à la permaculture bio en passant par l’agrotransformation (connaissez-vous le sirop de basilic pourpre ? ou l’amertume du « zeb à pique »?), ce sont aujourd’hui 24 femmes qui travaillent pour Drain’Ailes : elles y apprennent un métier et peuvent subvenir aux besoins de leurs famille, elles qui souvent sont des mères isolées. Elles y développent aussi le goût des produits locaux et de l’autonomie alimentaire, qu’elles pourront transmettre à leur tour.

L’ensemble de la production est écoulé auprès de détaillants locaux, quelques commerces en ligne – et les marchés, le week-end, en cas de surplus. Et si le nombre de salariées en insertion a doublé dès la première année, Natacha Kancel ne veut surtout pas s’arrêter là : celle qui entend « laisser le temps à la nature de faire son œuvre » ne compte pas le sien pour développer son activité, toujours guidée par cette vision : « Commençons par faire attention à ce qu’il y a autour de nous, et respectons ce que nous avons reçu. Nous avons la chance d’avoir aux Antilles un climat qui permet de produire toute l’année. Nous autres humains faisons partie d’un écosystème magnifique – mais nous avons trop tendance à le détruire. Faisons plutôt en sorte de conserver ce que nous avons – et de le sublimer ! »

Thibaut Spiwack, la fraternité en cuisine

Depuis 2 ans il est le chef qui incarne la campagne #BioRéflexe. Dans son restaurant étoilé Anona comme dans ses prises de parole au Salon de l’Agriculture, Thibaut Spiwack incarne le bio qui donne envie… et une façon souriante de casser les codes en cuisine. Au menu : Longueur en bouche et circuits courts !

C’est l’histoire d’un jeune homme pas trop pressé mais déterminé, né en région parisienne et formé à l’école du voyage, qui après avoir traversé tous les continents revient à Paris monter son restaurant, où il privilégie… les produits locaux, et bio.

Voyager, Thibaut Spiwack l’a beaucoup fait, depuis son premier voyage au Kenya, à 16 ans. Il en a tiré une ouverture d’esprit, et une grande leçon : « Quand on voit tant de façons de faire les choses, on comprend que oui, même en France où tout est très normé, on peut changer les choses. »

Maîtriser les codes pour mieux les casser

Casser les codes rigides de la restauration : c’est l’objectif qu’il s’est donné en ouvrant son restaurant. Mais avant cela, il a tenu à les apprendre, tous. En France ou à l’étranger, il a tenu tous les postes en cuisine, il a travaillé dans des restaurants gastronomiques et dans des brasseries, et même une pizzeria… « Je voulais tout voir avant de me lancer ! », raconte-t-il.

Fort de ces expériences, il ouvre Anona en 2019 dans le XVIIe arrondissement de Paris – un « restaurant gastronomique de quartier », dit-il, où se déploient des valeurs de partage et d’écologie.

Premier code brisé : celui des ressources humaines. On déplore souvent le management par la terreur dans les cuisines des grands restaurants ? Thibaut Spiwack met en avant la fraternité. Pas toujours simple, mais ses équipiers restent fidèles – un sérieux atout quand on sait les difficultés de recrutement dans le secteur…

Et à la carte ? De l’audace, des légumes frais, de l’harmonie, et une attention particulière à la provenance des produits – locaux, de préférence. Au menu du jour, juste pour saliver : Truite des Pyrénées, concombre francilien et basilic de Paris intra-muros en entrée. Et en plat, Morilles de Sologne, lentilles beluga d’Ile-de-France et truffe d’été. Avec un vin bio, bien entendu… Longueur en bouche et circuits courts !

Le bio, et plus que ça

Anona a déjà reçu une étoile Michelin en 2023, la rouge, après avoir eu la verte en 2020, ainsi que les trois macarons du label Ecotable. Et pourtant, vous ne trouverez pourtant pas de mention bio sur la carte. « Pour moi, ce qui est anormal, c’est ce qui n’est pas bio », annonce le chef, sans la moindre forfanterie.

Cet engagement s’inscrit dans un cadre plus vaste d’écoresponsabilité. Chez Anona, pas de viande dans tous les plats. « Je suis omnivore, dit Thibaut Spiwack. Mais j’aime bien aussi travailler des plats végétariens – sans pour autant le spécifier. »

Être écoresponsable, c’est aussi faire la chasse aux déchets. En utilisant 100 % des légumes, par exemple – privilège du bio ! C’est ainsi que les pelures d’oignon se retrouvent en bouillon, qu’il fait réduire. « Je conserve le concentré dans le bac à glaçons, et boum ! dans un risotto, ça change tout. »

Le goût des vraies tomates

Ce goût du bio lui vient de l’enfance, quand le jeune Thibaut, dans l’Essonne, convainc son père de transformer en potager une partie du jardin familial. « Je me rappellerai toujours de la première fois que j’ai goûté nos tomates, un été. Elles avaient un tel goût ! Soudain je me suis demandé : mais que sont donc les tomates qu’on nous vend au supermarché ? »

Quelques études plus tard, sa conviction a acquis la force de l’évidence. « Dans un fruit ou dans un lait bio, vous avez non seulement plus de goût, mais aussi plus de nutriments »

Le visage du bio

Sa façon de défendre le bio avec le sourire en a fait, pendant deux ans, le visage du label AB en France, via la campagne BioRéflexe – « C’était un honneur ! Le label bio, c’est une marque de transparence indispensable – à la fois pour les clients, et pour nous restaurateurs »

Après deux années de compagnonnage avec l’Agence Bio, il retient notamment ce Salon de l’Agriculture 2023, où il était amené à cuisiner en direct devant les visiteurs. « Le défi, c’était de proposer deux fois par jour des repas complets pour quatre personnes, 100 % bio et pour moins de 10 euros. ». Sur 9 jours de salon, cela fait 18 menus bio à prix réduit, et plaisir garanti ! Le cordon-bleu fut un carton.

Renverser la table

« Bien manger, ça rend plus heureux », dit volontiers le chef Spiwack. Il n’en est pas moins conscient que l’inflation a contraint de nombreux foyers dans leurs pratiques alimentaires. Pour contrer cette tendance, il milite pour une meilleure éducation à l’alimentation dès le plus jeune âge. En imaginant, par exemple, que tous les écoliers de France puissent aller visiter à la fois une ferme bio avec des poulets en liberté, et une exploitation avec des poulets en batterie. Là, peut-être, commencerions-nous à prendre conscience des enjeux, et à « mieux doser notre viande »…

Mais l’éducation n’est pas tout. Encore faudrait-il « primer ceux qui travaillent bien, et pénaliser ceux qui produisent sans respect » pour l’environnement, la biodiversité… ou le goût des aliments, tout simplement. Proposer des bonus/malus, comme pour les voitures, par exemple. « Parfois, il faut contraindre », résume-t-il. Là encore, on pense à la voiture, et à cette ceinture de sécurité qu’il a fallu rendre obligatoire malgré l’impopularité de la mesure à l’époque. Et Thibaut Spiwack de conclure : « Si on réussit cela, alors dans vingt ans, on se dira que c’était quand même fou, ce qu’on nous faisait manger, avant. »